- 序 章 双眼鏡からカメラへ

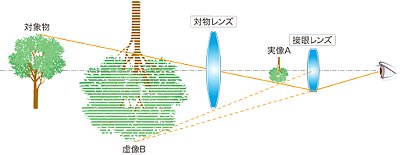

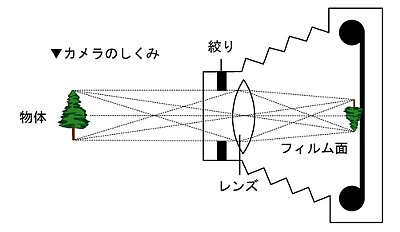

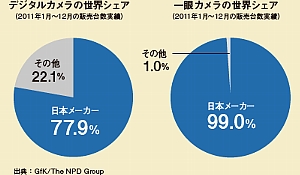

現在世界で販売されるデジタルカメラは、キヤノンが25%、ニコンが23%で2社で世界シェアの半分近くを占めいます。 この後にSONYやペンタックス、パナソニックなどが続き、日本のカメラは圧倒的な人気を誇っています。 これは、品質、性能、価格の面で他国の製品を大きく引き離しているからです。ここしばらく日本のカメラの独壇場は続くと思われます。 なぜ日本のカメラは強くなったのか、そこには長い道のりが在りました。 カメラの仕組みを大きく説明すると、レンズ、フィルム、暗箱等の部品から成り立っています。機械的な操作(シャッター、絞り等)によりレンズを通して 暗箱内のフィルムに光を当てて感光させます。これがカメラの基本の成り立ちです。このなかでどれが一番重要な部品か、一概には言えませんが 自分はレンズではないかと考えています。ご存知の通りフィルムはデジタルセンサーに取って変わりました。 暗箱はデザインと機能は充実しましたが、レンズ、センサーが無ければ単なる箱でしかありません。 初期のカメラはレンズが無く、ただ光をそのまま取り入れてフィルムを感光していました。その為フィルムに合わせて暗箱を大きくしなければなりませんでした。小型化するために思考錯誤の末たどり着いたのが双眼鏡の原理でした。 双眼鏡の原理を取り入れることにより、一機に小型化が可能になりました。 双眼鏡は、極初期にはガリレオ式望遠鏡を二つ並べた複式望遠鏡として開発され、19世紀に普及したと言われています。正立像が見れるプリズム式双眼鏡19世紀末にドイツ人アッペによりプリズム式近代双眼鏡が開発されました。 実は、この双眼鏡の技術が日本のカメラの発展に重要な役割を果たしていくのです。

双眼鏡の仕組み

カメラの仕組み

- 一 章 ブッシュネルと日本の双眼鏡

david p.ブッシュネル(アメリカ1913年3月31日-2005年3月24日)

当時貿易商を営んでいたブッシュネルは1947年,商用でアジアに船で旅行することになった。出発に当り,旅行客がよく「なにか首から紐でぶら下げている」のを見たが,それが“binocular(双眼鏡)”と言うことも知らなかった。その頃まで双眼鏡は軍用もしくは贅沢品に限られ,一般には余り馴染みがなかったのだ。そこで米国製の双眼鏡(6×30)の中古を50ドルで買い,乗船する。途中マニラ湾に停泊中,手持ちの双眼鏡を請われて100ドルで売り,双眼鏡が貴重な商品であることを実感する。その後,上海で知り合ったオランダの貿易商が持つ日本製の双眼鏡のサンプルを見る機会があった。その中に軍用を民生品に変えた双眼鏡(7×50)があった。 18ドルで購入したという。しかも品質は素晴らしい。すぐに日本に行くことにする。本でサンプルを何点か選び,ロスアンゼルスに送った。最初に輸入したのは旭光学の双眼鏡400個だった。しかし折り悪しく港湾ストのためクリスマス前までに積荷を下ろせず,12月末に船荷を下ろしたときには発注キャンセルで売れ残りの在庫になってしまった。 多くの米国人ディーラーには「メイドイン・ジャパン」のイメージが非常に悪いので,日本製品を売るのは無理といわれた。そのとき,ロスアンゼルス郊外で行われるサンタアニタ競馬レースの観客用販売を思いつき,ロスアンゼルス・タイムズに通信販売の広告を出した。その結果,400個あった輸入品はすべて売り切ることができた。 私は狩猟やスポーツ関係の人たちにどういう双眼鏡があれば欲しいかをよく聞いていた。 1949年から50年頃,西ドイツのライツ社などを訪問すると,「我々はあなたが生まれる以前から双眼鏡を作っていたのです。市場が何を求めているか我々が感じたものを作ります」 という。その後すぐ,日本にいくと,「あなたの欲しいものが何かを言ってください」と技術者が言い,実際に2,3週間後にはその試作品が出来上がっていた。そのために昼夜を問わず彼らは働いた。 (http://www.europa.com/~telscope/bushne11.txtより翻訳引用)

日本の双眼鏡は,1950年代に米国の輸入市場で90%台と圧倒的に高いシェアをとるようになったが,それには,米国の小売市場を拡大さ せ,双眼鏡を広く普及させていったブッシュネルのようなバイヤーの役割も注目されてよい。 この中に述べられているように,「メイド・イン・ジャパン」というのは当時粗悪品の代名詞であった。たとえば日本製玩具は燃えやすいセルロイドや 繊維で作られ,製品が簡単に引火して火事になった例が重なり,「非常に危険な玩具」として問題になったこともある。また,「メイド・イン・ジャパン」 であれば,同じ品質の米国製の6割以下の値段でなければだめだ,と綿製品を買い付けにきたバイヤーが言っていたという。 その上うな厳しい見方が支配的であった中で,ブッシュネルは日本の双眼鏡の価格対比でみた品質の良さに自信を持ち,最初はディーラーを通さず通信販売でスタートした結果,一般に受け入れられるようになったのであった。上記インタビューの最後にあるように,西ドイツの有名メーカーの意識が日本のメーカーの場合と大きく異なることを紹介し,日本のメーカーの謙虚な態度と顧客ニーズへの迅速な対応力を好意的に評価している。 戦後,西ドイツを抑え米国市場で圧倒的なシェアを確保した日本の双眼鏡メーカーの競争力の一端は,このようなエピソードからもうかがうことができる。

(佐賀大学経済論集 福 島 宏氏著引用)

1915年頃 国産第一号の双眼鏡 藤井レンズ製造所(1909~1917年) 倍率6倍

- 二 章 戦前 戦中の双眼鏡業界

多くの日本製品が粗悪品としてみなされていた頃に,なぜ双眼鏡は戦後いちはやくその品質が評価されたのであろうか。 戦後の双眼鏡の品質あるいは技術について述べるためには,戦前からの日本における双眼鏡生産についての沿革を概略たどっておく必要がある。 世界で最初のプリズム式双眼鏡は1893年にドイツのカール・ツァイス社によって製作された。その後,ドイツのゲルツ社,英国のロス社が続いた。ツ ァイス製の6倍と8倍の双眼鏡は,軍事用としてすでに日清戦争(1894-95)直前に小西六がわが国に輸入していた。日本で最初に双眼鏡が製作されたのは,光学技術研究のためドイツに派遣されていた海軍技師(将校)の藤井龍蔵が退役後に設立した藤井レンズ製造所によるとされる。藤井は帰国の際,英国ロス社製の双眼鏡を持ち帰り,それを分解研究して試作に成功した(1911年)。 908年,精密機器メーカーの精機製作所が設立され,東京にあった陸軍造兵廠内に工場が設けられ,双眼鏡の製作が始められた。 1914年に第一次大戦が始まると光学ガラスや双眼鏡など多くの光学機器材料・製品の欧州からの輸入が途絶えた。2海軍はこの事態に対し日本が戦略物資の自給能力を確立することが焦眉の急の問題であると考え,潜在的な製造能力を持つ民間の会社をまとめてひとつの大きな光学軍需会社を設立するように,造船で関係の深い三菱の岩崎小弥太に協力を要請する。陸軍も材料の自給の必要性を認識したが,民間に委託した試作品が難航していたことから,結局光学ガラスについては海軍に一任することに決定する。三菱の協力により,「日本光学工業株式会社(現二コン株式会社)」が1917年に設立された。この会社は東京計器の光学部門と岩城硝子の反射鏡部門を統合し,設備一切を引きついで東京小石川の東京計器製作所内に本店を置き発足した。翌年藤井レンズ製造所も新会社に統合された。当初から同社は日本光学への合併に合意していたが,買収評価額の決定が難航したことで統合が遅れたものである。新会社は三菱(岩崎)が最大の出資者であった。創立早々,海軍から測距儀が大量に注文されたが,発注側も設計図は不完全,受注する日本光学も経験がなく,末熟練者の集団で「何もかもメチャでしたなア」((日本の光学工業史Jp.516)という 状況であったという。しかし,第一次大戦後,ドイツから8名の光学技術関係の技師を5年契約で招請したことで,技術全般にわたり大きく向上させる ことができた。ドイツの技師の光学技術移転に関する功績については,契約期間5年の間には,関東大震災などかおり,期末には不幸病没された方があったが,無事に任務を果たして帰国した。日本の光学工業の基礎を築いた根本は,このドイツ技術の導入にあったことがうかがわれる。 日本光学が海軍の軍需用品を製造したのに対し,陸軍は昭和初期,戦線拡大とともに別途,陸軍のための需要を満たす光学会社を必要とし,当時光学機器技術を持っていた精工會(服部時計店)に協力を依頼した。そこで服部家が中心になり,新会社創立準備を進め,精工舎の専属下請工場として双眼鏡の組立てやレンズ製作を行っていた勝間光学機械製造所をまず買収,次いで精工舎の測量機部門とを併せて東京光学機械株式会社(現在のトプコン)を創立した(1932年)。翌年本社工場を陸軍の造兵工廠(北区)に近い板橋区志村に竣工させた。以後,光学兵器については東京光学が陸軍,日本光学が海軍の主要供給先となった。しかしながら,戦線の引き続く拡大により光学兵器への需要はいっそう高まり,既存生産能力の十数倍に及んだ。この頃,日本で軍用双眼鏡を製造していたのは,日本光学,東京光学,榎本光学(1943年富士写真に買収される),富士光学の4社に過ぎず,前2社は高級双眼鏡であり,数量的には榎本光学が大半を占める状況であった。この状況に対処するため,陸軍は民間の光学工場の育成計画に取り組んだ。こうして富岡光学,高千穂光学(後のオリンパス光学),八洲(やしま)光学,榎本光学,旭光学など中規模メーカー8社指定された。8社は後に12社となるが,「八光会」というグループを形成し,互いの工場見学や共同開発,情報交換を行った。原材料や測定器は陸軍から供給され,徐々に技術水準が高まったことで,陸軍の標準仕様に合う製品を供給できるようになる。陸軍は下士官全員に双眼鏡を携帯させることにし,8社に双眼鏡を特注して育成していく。民間工場の生産力取り込みにおいては,陸軍は海軍に一歩先んじていたとされる。戦争末期になると,海軍は沿岸警備隊を組織,日本の本州や沿岸の島を防衛するため,双眼鏡を緊急大量に調達する必要に迫られた。海軍は双眼鏡の仕様を標準化するため,八光会メーカーのほか数社に日本光学と東京光学の設計図(7倍50ミリと8倍30ミリ,以下7×50,8×30と表記5)を提供することになる。この標準型設計図の公開は戦後の日本の双眼鏡業界の発展に大きく貢献したのである。

(佐賀大学経済論集 福 島 宏氏著引用)

- 三 章 戦後初期の双眼鏡業界

1945年8月,第二次大戦が終戦となると日本光学と東京光学はそれまで陸海軍からの軍需に依存していただけにすべての売上げを失うことになる。日本光学は終戦時2万5千人以上いた従業員を1945年10月には1,700人余に縮小せざるを得なくなった。この時点で日本光学の従業員については2万3千人強が職を失ったことになる。東京光学の場合,終戦時に約8,000人いた従業員は1945年8月以降すべて解雇される。同年11月には事業の再開が許され,200人で再出発し,翌年には海外から引揚げてきた元従業員の受け入れにより800人に回復するが,結果として東京光学では7,000人以上が失職した。すなわち,日本光学と東京光学の2社だけで約3万人が失業したのである。日本光学の終戦時の対応をより詳しくたどってみよう。 終戦の翌日,8月16日より重役・部所長会議が開かれ,最高基本方針として事業を縮小して再起を図ることに意見が統一される。決定されたのは,製造作業を打ち切り,復帰する応召者5,000名余も管理要員を除き解雇し,工場は大井工場・大井硝子工場の2工場を残し,その他は全部売却処分するなどの内容を骨子とするものであった。しかし,一方では将来に備え,処分予定の工場から精度の良い機械を選んで大井に終結し,大井工場を完備するという布石も打たれていた。8月18日には,動員学徒,長欠者等合計6,440人の23日付け即時解雇が発表される(第1次人員整理)。続いて8月28日には,男子従業員の8月31日からの1ヶ月間の帰休と女子従業員全員の即時解雇(第2次人員整理)。その後も賠償問題など厳しい情勢が認識され,一部を残務整理要員として残し,9月30日に男子従業員の即時解雇を発表した(第3次人員整理)。 日本光学では終戦から1ヶ月半の間に92%の人員(約2万3千人)が削減され,また経理面では陸海軍,軍需省との債権・債務 を整理し,経理の立て直しを図っていた。日本光学では,終戦時8月25日に生産部会,経理部会,勤労部会からなる戦後対策委員会が設けられていたが,生産部会に「民需品生産小委員会」を設け,9月20日に新生産品目と生産数量計画を提出した。それらは双眼鏡,カメラ,カメラ用レンズ望遠鏡,顕微鏡,掛眼鏡等であった。こうして新生産計画ができると,民需品生産に適した生産組織が研究された。10月12日にはGHQに対し民需生産への転換が申請され,同月16日には大井工場と大井硝子工場の民需転換がGHQより許可,11月12日には商工大臣の民需転換許可通達が得られた。丸の内から本社を移転し,11月17日には大井町に本社・工場を集結させた新職制の下で会社再建へ動きだす。このように民需生産体制への移行が順調に進んだことがうかがえる。新生産体制が本格的に稼働したのは翌1946年4月からであったが,GHQの民需転換許可以降,すでにオペラグラス,プリズム双眼鏡の製造準備が始められていた。これは経営上つなぎの期間として,進駐軍将兵向け需要が期待された双眼鏡を主力生産品とする方針が出されたことによる。 1945年暮には進駐軍のPX(Post Exchange 購買部)から最初の双眼鏡の注文がとれ,クリスマス用品と して650個の納品が行われている。当時,光学機器メーカーはいずれも何をすべきか途方にくれていた。そのようなとき,進駐軍の将校が光学機器工場を訪問することが何度かおり,お土産として双眼鏡を貰い喜んでいたという光景を目にし,双眼鏡の輸出の可能性を考えた。業界団体としてまとまって対応する必要から「光学精機工業協会」が設立される(1946年4月)。この協会は日本光学,東京光学,精機光学(後のキヤノン),小西六といった戦前からの大手メーカーが会員であった。業界代表が商工省と貿易庁を通して双眼鏡の輸出許可をGHQに申請した結果,1947年8月に戦初めて双眼鏡の輸出が行われた。戦後初期の日本の輸出はGHQの下で商工省の貿易庁が管理していた。1947年7月には鉱工業品貿易公団が設立され,鉱工業品の貿易業務の集中的管理を行う。貿易公団は輸出業者から輸出品を購入し,貿易公団の名前で輸出した。双眼鏡は重要輸出品として指定され,検査員によって品質検査を行うように公団から要請された。初期の段階では検査員は日本光学など大手メーカーの技術者が輸出品メーカーの工場に出向き,検査を行っていた。輸出品の品質検査は海外での日本製品の信用を確保するために必須の手続きとされたが,初期の輸出検査の様子が次のように述べられている。なお引用文中,「部会」とは光学精機工業協会望遠鏡部会を指している。輸出検査は,製造業者の検査技術者の協力を得て,部会が行なったが,全品検査で不合格品なしであった。つまり,不良箇所があれば札を立て,合格するまで修理を重ねたのであった。一方,東京光学や陸軍造兵工廠の協力工場として光学機器生産に関係した多くの人たちは仕事を失い,あてのないまま東京都板橋区とその隣接する練馬区,北区,豊島区,埼玉県大宮市などで暮らしていた。終戦から数ヶ月経過すると双眼鏡関連の業務に関わっていた人たちが集まり,業界団体として「日本光学機器工業組合」が設立される。戦前から戦時中にかけて榎本光学,八光会を通して業界事情に通じた大木富治が理事長に就任した。氏が工業組合設立に主導的役割を果たしたとみられる。日本光学機器工業組合は中小企業(当初15社)から構成されていた。何かより処を求め会員が集まり情報交換をしていたとき,進駐軍のPX力1双眼鏡の購入に関心がある,という話を聞いてきた者があり,組合として商社にPXへの売り込みを頼むことにする。最初の注文が取れたが,それは組合全体として受注したものであり,会員である各メーカーは分担した数量の製品の品質確保や納期の維持に苦労した。当時はまだ検査機関がなく,納品前に互いに他社の製品の品質検査を行った。組合役員は品質確保と納期厳守のため,夜間かなり遅くなってでも会員メーカーの工場を訪問し,製造過程の双眼鏡の品質と仕上がり状況をチェックし,PXに納入したのである。やがて大手メーカー同様,中小メーカーも個別に輸出業務に加わるようになる。このようにして,双眼鏡は輸出産業となった。当時は製品によって適用される為替レートが異なるという複数為替レート制であった。双眼鏡に対しては,1947年の輸出開始時から1949年4月に1ドル360円へ一本化する頃までほとんどの間1ドル500円と有利な水準に設定された。双眼鏡製造は輸出が始まって以来,当初は非常に儲けの大きい事業になり,1個について約千円の利益が出たという記述があるほどである。板橋界隈の当時の風景を再現すると,初めは自転車とリヤカーで製品や部品を運んでいた業者が,バイクになり,オート三輪から乗用車へ,やがて大型外国車に乗るようになった,という。これには戦後初期には売上が100%輸出で,輸出手形がすぐ現金化されるというメリットがあったことも大きい。業者が受け取った輸出手形はすぐ銀行で換金できたが,これはインフレが高進していった当時にあっては業者にとって大変有利な点であった。板橋に近い繁華街の池袋ではこうした成金業者の豪遊で賑わったという。 しかし,必要とする資本も少ない加工組立て産業という特性上,儲けが大きいとなると,経験のない人まで双眼鏡の製造に参入し,過当競争から輸出価格は下がっていった。実際,日本光学では好調な自社輸出ブランドに類似した製品がすぐ現れ,値崩れを起こしていることに悩まされた。国内業者の過当競争の状況は以下の記述からもうかがわれる。昭和23年に於ける公団買上げは6回におよび,総額は82,368,950円に上った。 当時,ノバー7×50の輸出好調が世間に知られると,各メーカーも7×50を作って廉く売り出した。これは戦争中,軍によってノバーの図面が公開されていたからであって,どのメーカーの製品も概観が全く類似し,容易に見分けの付かないものが多く,しかも各社勝手なブランドを刻印して,区々な価格で輸出されたため,忽ち大混乱を起こしてしまった。そこで当社は一見して外形の見分けのつく小型のミクロン6×15を売出したところ,幸いにもこれが好評で売れ足が伸び始めた。するとまた,1年足らずの内にこれと同じ形のものを作る所が19社以上も現れて値崩し競争を始め,折角開拓され始めた市場を忽ち突き崩してしまう有様であった。標準的な7×50型で輸出価格は1948年に22.3ドルであったのが,52年には14ドル,55年には10.4ドルヘと急速に下落傾向をたどり,49年4月の為替レートの一本化と相まって,双眼鏡製造業者の経営は一挙に悪化していく。それに伴って,やがて業界の輸出価格調整や数量調整がなされるようになり,カルテル化か進むことになる。板橋周辺の中小メーカーの中からは旭光学工業(後のペンタックス㈱)のみが付加価値の高いカメラ・メーカーに転じ,世界的な有力メーカーに成長することに成功した。旭光学は戦前,眼鏡レンズ・メーカーとして創業し,小西六用のカメラ・レンズ研磨専用工場であったが、「その技術は優秀で,町工場では群を抜いて居た。之を軍の専属研磨工場とすることになり,監督工場とした」(日本の光学工業史Jp.611) このように技術は高く評価されていたようである。さらに戦後になって優れたコーティング技術を取り入れたことなどで,自社の双眼鏡に有利な価格設定をし,新型カメラ(35ミリ一眼レフ)の開発資金を蓄積することができたのであった。その技術力と戦略的投資,および投資を可能にした収益力の差が他の双眼鏡メーカーとは一線を画する形となった。

(佐賀大学経済論集 福 島 宏氏著引用)

- 四 章 国産カメラの夜明け

写真は日本初の市販カメラ。名刺判の乾板を使用する木製革張りのボックスカメラで、固定焦点、固定絞りの単レンズ・シャッター

写真は日本初の市販カメラ。名刺判の乾板を使用する木製革張りのボックスカメラで、固定焦点、固定絞りの単レンズ・シャッター

小西本店(小西六本店)は1873年(明治6年)に創業。1903年、国産初の印画紙を発 売。1940年には国産初のカラーフィルム「さくら天然色フヰルム」発売。1987年に社名をコニカに変更。現在はコニカミノルタホールディングスとなっている。 なお、厳密な意味での国産カメラ第1号は、ミノルタの母体となった「日独写真機商店」が1929年に出した『ニフカレッテ』である。

戦前から日本にはしっかりとしたカメラ産業が存在しており、しかし外国にはこの事実は知られていなかった。この頃は世界の大半の人間が、この写真機器分野でドイツに敵う者などいないと思っていた。

1934年、キヤノンから国産初の35mmレンジファインダーカメラの試作機である「KWANON(カンノン)」が誕生しました。(写真左)

試作機「カンノン」は、観音様の慈悲にあやかり、世界で最高のカメラを創る夢を実現したいという願いを込めて名付けられ、レンズにもブッダの弟子の名前に由来する「KASYAPA(カシャパ)」という名前が付けられました。また、カメラボディーの軍艦部には千手観音のマークが刻印されています。

試作機「カンノン」の誕生からさまざまな試行錯誤を経て、2年後の1936年にはキヤノン製35mmレンジファインダーカメラとしての第一号機である「ハンザキヤノン」の発売に至り、カメラメーカーとしての歴史を歩みはじめました。

1934年、キヤノンから国産初の35mmレンジファインダーカメラの試作機である「KWANON(カンノン)」が誕生しました。(写真左)

試作機「カンノン」は、観音様の慈悲にあやかり、世界で最高のカメラを創る夢を実現したいという願いを込めて名付けられ、レンズにもブッダの弟子の名前に由来する「KASYAPA(カシャパ)」という名前が付けられました。また、カメラボディーの軍艦部には千手観音のマークが刻印されています。

試作機「カンノン」の誕生からさまざまな試行錯誤を経て、2年後の1936年にはキヤノン製35mmレンジファインダーカメラとしての第一号機である「ハンザキヤノン」の発売に至り、カメラメーカーとしての歴史を歩みはじめました。

- 五 章 当時のドイツのカメラ

戦前~1950年代前半まで、ライカ判を使用するレンジファインダーカメラを代表する機種といえばライカ(Lマウントライカ、現在はM型に対してバルナック型ライカといった通称でも呼ばれている)であった。小型軽量で機動性に富み、故障が少なかった。 当時のライカには、ドイツ国内に「コンタックス」という強力なライバルが存在した。特に後のM型ライカ(1954年、M3を発表)の特長点のうち、コンタックスが先行していたものを挙げると、バヨネットマウントは1932年発売のコンタックスI型、距離計一体型ファインダーと一軸不回転式シャッターダイヤルは1936年発売のコンタックスII型ですでに実現している。しかしそのために、当時は高額商品であった小型精密カメラの中でも、ライカよりもさらに高額なカメラでもあった。そもそも小型カメラばかりでなく、メーカーのツァイス・イコンは1930年代当時ドイツ最大の光学機器メーカーとして君臨したいたカール・ツァイスのカメラ部門であり、ライカを製造していたエルンスト・ライツ(現ライカ)とは、激しい開発競争や販売合戦を繰り広げていた仲であった。極論すればドイツの戦前のライカ判高級カメラはライカとコンタックスの2機種であり、日本のメーカーも大きな影響を受けている。 Lマウントライカは多数のコピー機が作られ、コピーライカと呼ばれる。コピーに当たって一番問題になったのは「距離計の2つの窓の間にファインダーを入れる」というライカが持っていた特許だったが、戦前精機光学(現キヤノン)は飛び出し式ファインダー、昭和光学精機(レオタックス)は基線長が短くなることを覚悟で距離計の外側にファインダーを持って来てライツの特許を回避した。また第二次世界大戦中ドイツからの輸入が止まり軍用カメラの必要性から各国で軍部が「特許を無視して製造せよ」と命じてアメリカのカードン、日本のニッポンカメラが作られた。戦後はドイツの特許が無効化されキヤノン、ニッカカメラ(後のヤシカ)、レオタックスカメラ、イギリスのリード&シギリスト(リード)などがこぞってライカを模倣し、互換機ないしはデッドコピーを作り続けて技術を磨き、さらには改良した機種を作り始めた。なお、こういったコピー機のブランド刻印等を削り取ってライカの刻印を偽装した偽物はフェイクライカと呼ばれている。

(レンジフアインダー Wikipedia 引用)

- 六 章 当時の日本のカメラ

日本カメラは,戦後初期の「安かろう,悪かろう」,「模倣」から脱却し,高品質製品としてのブランドを確立した。目本カメラの輸出は,年代順に①駐留軍と目本政府の輸出促進,②ドイツカメラの模倣と低価格競争,③販路の拡大,アフターサービスを重視した海外販売網の構築,④35ミリ一眼レフカメラ(以下,一眼レフと呼ぶ)など独自技術による製品開発と生産合理化・品質向上,⑤電子技術などによる高品質製品の開発などに力が注がれた。戦前はカメラの海外への輸出はほとんどなかった。戦後は[見返り物資]の一つとされ,これが復興への糸口となった。貿易立国の典型として,GHQによる輸出促進令(1948年9月)をはじめとする占領軍と目本政府の輸出促進策によって,カメラ産業は順調に回復した。戦後初期のカメラ輸出は,占領軍向けや見返り物資用の特需が主力であって一過性のもであった。実質的な輸出は,1956年頃の米国向からである。もともと日本のカメラメーカーは,戦前からドイツを目標に立派なカメラを造ることを目指していた。戦後,カメラは日本の低賃金の利点を活かして,米国で西ドイツ製カメラの半値に近い値で売られ,しかも品質が良いことから,急速に売上を伸ばしていった。とくにライフ誌カメラマンD・Dダンカンなどが,朝鮮戦争(1950~53年)の報道に使ったドイツ製カメラ、ツァイスやコンタックスの交換レンズにニッコールレンズを使用、撮られた写真は鮮烈で、これはニューヨークの技術員たちを飛び上がらせることとなった。これが日本のカメラや交換レンズの優秀性を広めました。また米国で目本カメラを扱うディストリビューターはユダヤ人が多かったことから,ドイツカメラより日本カメラに力を入れてくれたことも見逃せません。

(日本大学経済学部 経済科学研究所 紀要 2003 竹内 淳一郎氏著引用)

- 七 章 日本とドイツのカメラ分岐点

敗戦の復興から立ち直った1950年代のドイツは、工業産業の黄金時代を迎えていました。ライカもバルナック型の完成型「ライカⅢf」を発売して順調に売り上げを伸ばして行きました。しかし敗戦国のドイツは、今までの特許を国家賠償として全て破棄されてしまいました。ライカの特許も無効になってしまったのです。すると各国でライカの真似をしたカメラが竹の子のように作られ、特に日本では多数のライカに似たカメラが作られました。日本製のカメラは品質的にも徐々にライカに追いつき、欧米ではライカよりも価格が安かったために、徐々に売れ行きを伸ばしていきました。 しかしその頃、ライツ社では密かに今までのライカとは全く違う「新兵器」の開発が進められていました。じつは戦前からこのカメラのプロジェクトは開始されていたのですが、戦争によって開発が延期されていたのです。そしてそのカメラはついに1954年4月3日、ドイツ・ケルンで開催された「第4回フォトキナ」で突然発表されたのです。

そのカメラの名称は「ライカM3」といいました。(写真左)

その優秀性に日本のカメラ業界はショックを受け、35ミリ距離計連動式フォーカルプレーンシャッターカメラでの大きな遅れと,その限界も悟りました。

その後,日本メーカーは,35ミリ一眼レフカメラや35ミリレンズシャッターカメラの開発に移行していきました。

この世界一優秀なカメラ「ライカM3」は、高価にも関わらず売れに売れました。高い耐久性を誇るM3は、たくさんの報道カメラマンや戦場カメラマンにも愛用されることになりました。このあとライカM3は、改良を加えながら25万台も製造されることになったのです。そしてライツ社は、ライカM1・M2・M4・M5と順調にライカを発売し、誰もがこのままライカは順調に世界のカメラをリードして行くものだと思っていました。ところが、そのあまりにも完璧で他社が追従出来ない作りが、かえってこの後自社の首を絞めることになってしまうのです。1974年、ついにライツ社は赤字を抱えて自社の経営権を他社に譲ることになります。

日本カメラがドイツカメラを上回ったのは,生産では数量・金額とも1962年に輸出では金額が1964年,数量が1967年でした。また,米国でのカメラ需要の拡大は,最大手のイーストマン・コダック社が低価格カメラのため競合はせず,かえってドル箱のフイルムやDPE需要の増加となりました。

そのカメラの名称は「ライカM3」といいました。(写真左)

その優秀性に日本のカメラ業界はショックを受け、35ミリ距離計連動式フォーカルプレーンシャッターカメラでの大きな遅れと,その限界も悟りました。

その後,日本メーカーは,35ミリ一眼レフカメラや35ミリレンズシャッターカメラの開発に移行していきました。

この世界一優秀なカメラ「ライカM3」は、高価にも関わらず売れに売れました。高い耐久性を誇るM3は、たくさんの報道カメラマンや戦場カメラマンにも愛用されることになりました。このあとライカM3は、改良を加えながら25万台も製造されることになったのです。そしてライツ社は、ライカM1・M2・M4・M5と順調にライカを発売し、誰もがこのままライカは順調に世界のカメラをリードして行くものだと思っていました。ところが、そのあまりにも完璧で他社が追従出来ない作りが、かえってこの後自社の首を絞めることになってしまうのです。1974年、ついにライツ社は赤字を抱えて自社の経営権を他社に譲ることになります。

日本カメラがドイツカメラを上回ったのは,生産では数量・金額とも1962年に輸出では金額が1964年,数量が1967年でした。また,米国でのカメラ需要の拡大は,最大手のイーストマン・コダック社が低価格カメラのため競合はせず,かえってドル箱のフイルムやDPE需要の増加となりました。

(日本大学経済学部 経済科学研究所 紀要 2003 竹内 淳一郎氏著引用)

- 八 章 二眼レフカメラの衰退

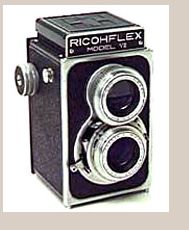

1950年に発売されたリコーフレックスIIIがいわゆる日本製二眼レフブームの火付け役として知られています。(写真左)

6,800円という低価格は、当時の30歳代サラリーマンの月給が約25,000円程度の中、ローライフレックスをはじめ、まともなカメラが軒並み30,000円以上の販売価格だったことに鑑みると驚異的な価格破壊と言える。あまりの人気にプレミアム価格で取引され、定価販売するリコー系列の銀座三愛前には行列ができる程であった。これが発端となって二眼レフカメラの大ブームが起きた。

製造者側にとっても構造が単純で簡単に組み立て可能、しかも型落ちの大手メーカー製ボディーやリコーが大量製造したレンズ、あちこちのメーカーで濫造されていた各種シャッターなどが手軽に手に入ったため、いわゆる「四畳半メーカー」と呼ばれる零細メーカーが70社近く乱立し、一時は「カメラ名のイニシャルがAからZまで揃っていた」と言われた程である。大手製品と酷似しているのにメーカー不明なカメラが多く現存することからもそれが窺える。ちなみにAはアイレス写真機製作所のアイレスフレックス、Zは第一光学のゼノビアフレックスが知られる。またJ、U、Xが頭文字のカメラは知られていない。

日本のカメラメーカーで二眼レフカメラを販売しなかったのは日本光学工業(現ニコン)、キヤノン、旭光学工業(現ペンタックス)、ミランダカメラ等少数である。このうち日本光学工業は1946年(昭和21年)4月に後にニコン Iとなる距離計連動カメラとともに二眼レフカメラを製造することを予定していたが、二眼レフカメラの方は適当なシャッターを入手できず、新たにシャッターを設計して小林精機(現日本電産コパル)に製造委託したが、これにより開発は大きく遅れて最終的に二眼レフカメラの開発は中止となり、発売に至らなかった。余ったシャッターはオリンパスが引き取った。

このメーカー乱立時代を終わらせたのはヤシカが1954年(昭和29年)に発売したヤシカフレックスで、二眼レフカメラの人気が下火になりかけたところに10,000円を切る価格で投入されたため、結果として二眼レフカメラを見限るメーカーが続出した。1956年になると二眼レフカメラメーカーは半減し

やがて一眼レフカメラの登場とともに消えていった。

1950年に発売されたリコーフレックスIIIがいわゆる日本製二眼レフブームの火付け役として知られています。(写真左)

6,800円という低価格は、当時の30歳代サラリーマンの月給が約25,000円程度の中、ローライフレックスをはじめ、まともなカメラが軒並み30,000円以上の販売価格だったことに鑑みると驚異的な価格破壊と言える。あまりの人気にプレミアム価格で取引され、定価販売するリコー系列の銀座三愛前には行列ができる程であった。これが発端となって二眼レフカメラの大ブームが起きた。

製造者側にとっても構造が単純で簡単に組み立て可能、しかも型落ちの大手メーカー製ボディーやリコーが大量製造したレンズ、あちこちのメーカーで濫造されていた各種シャッターなどが手軽に手に入ったため、いわゆる「四畳半メーカー」と呼ばれる零細メーカーが70社近く乱立し、一時は「カメラ名のイニシャルがAからZまで揃っていた」と言われた程である。大手製品と酷似しているのにメーカー不明なカメラが多く現存することからもそれが窺える。ちなみにAはアイレス写真機製作所のアイレスフレックス、Zは第一光学のゼノビアフレックスが知られる。またJ、U、Xが頭文字のカメラは知られていない。

日本のカメラメーカーで二眼レフカメラを販売しなかったのは日本光学工業(現ニコン)、キヤノン、旭光学工業(現ペンタックス)、ミランダカメラ等少数である。このうち日本光学工業は1946年(昭和21年)4月に後にニコン Iとなる距離計連動カメラとともに二眼レフカメラを製造することを予定していたが、二眼レフカメラの方は適当なシャッターを入手できず、新たにシャッターを設計して小林精機(現日本電産コパル)に製造委託したが、これにより開発は大きく遅れて最終的に二眼レフカメラの開発は中止となり、発売に至らなかった。余ったシャッターはオリンパスが引き取った。

このメーカー乱立時代を終わらせたのはヤシカが1954年(昭和29年)に発売したヤシカフレックスで、二眼レフカメラの人気が下火になりかけたところに10,000円を切る価格で投入されたため、結果として二眼レフカメラを見限るメーカーが続出した。1956年になると二眼レフカメラメーカーは半減し

やがて一眼レフカメラの登場とともに消えていった。

(二眼レフカメラ Wikipedia 引用)

- 九 章 国産一眼レフカメラ アサヒフレックスの登場

アサヒフレックスを作った旭光学工業の創立は1919年(大正8年)。眼鏡用レンズを製造する小さな町工場として誕生した。戦前は、映写機用レンズのほか、小西六(後にコニカ、現コニカミノルタ)やミノルタ(現コニカミノルタ)向けにカメラ用レンズを製造。戦争中は軍の指定工場となり、双眼鏡をはじめ光学兵器の製造に携わる。 1945年(昭和20年)、終戦とともに会社は一旦解散するが、翌年に進駐軍向けの双眼鏡用レンズ研磨で再スタート。やがて双眼鏡の輸出に本格的に乗り出し、経営基盤を固めてゆく。(第二,三章に詳記)

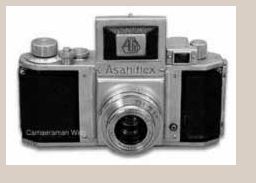

1950年(昭和25年)、ベンチャー精神旺盛な松本三郎(後に社長に就任)の発案により、35mm一眼レフカメラの開発に着手。当時はライカをはじめとするレンジファインダー機が主流だったが、松本は近い将来に一眼レフの時代が到来することを信じていたのだ。 開発を担当したのは、小西六出身の2人の技術者。翌年の5月には早くも試作機が完成し、量産の準備がはじまった。 1952年(昭和27年)春、100台の製品が完成、旭光学の一眼レフという意味で「アサヒフレックス」と名付けられた。(写真左)発売されたアサヒフレックス1型は、国産初の35mm一眼レフとして注目を浴びたが、広く普及させるうえで重大な問題点を抱えていた。それは現在の一眼レフで常識になっているクイックリターンミラーをまだ実現していなかったことだ。

1954年(昭和29年)、アサヒフレックス2B型が登場する。このカメラの最大の特徴はクイックリターンミラーを採用したことである。シャッターを切るとスプリングの力でミラーが一気に上昇し、露光が終わると瞬時に戻るその機能は、それまでの一眼レフの欠点であったファインダーの“ブラックアウト”を克服、カメラ業界に革命をもたらした。アサヒフレックス2B型のファインダーはまだウエストレベル式だったが、1957年(昭和32年)、ついにペンタプリズムを採用したアサヒペンタックスが登場。クイックリターンミラーとペンタプリズムという2つの技術の合体により、これ以降の一眼レフは飛躍的な発展を遂げることになる。

旭光学に次いで35mm一眼レフ開発に名乗りを上げたのは、中判カメラで有名なマミヤ光機(現マミヤ・オーピー)である。マミヤ光機は写真家兼発明家の間宮精一が1940年(昭和15年)に起こしたカメラ会社で、戦前からマミヤシックスなどのスプリングカメラを製造。戦後もいち早く復興を果たし、16mmフィルムを使用するミニチュアカメラ、35mmコンパクトカメラ、二眼レフなどで成功を収めていた。マミヤ光機は、アサヒフレックスが誕生した1952年(昭和27年)、プリズムフレックスという試作品を発表。このカメラは1961年(昭和36年)にマミヤプリズマットNPという名前で製品化されている。

1954年(昭和29年)には、オリオン精機産業(後のミランダカメラ)が試作機のフェニックスを発表。翌年、「ミランダT」として製品化され、日本初のペンタプリズムを採用した一眼レフになった。ミランダは1947年(昭和22年)に新聞社で使われる機材の修理、改造を目的に設立され、1950年(昭和25年)からは接写用など35mmカメラ用アクセサリーを製造していたが、これらの事業が一眼レフの開発につながったのだ。同社は1959年(昭和34年)にリコーと技術提携を結ぶが、激化する開発競争に破れ、1976年(昭和51年)に倒産している。

このほか1954年(昭和29年)から翌年にかけて、常磐精機が発売したレンズシャッター式一眼レフのファーストフレックス35、試作品で終わった荒江光学のアルテアなどが登場している。

1954年(昭和29年)といえば、日本のカメラ業界が大転換を迫られた年でもある。フォトキナでライカM3がデビュー。あまりの完成度の高さに、ライカ型カメラを製造していた日本の多くのカメラメーカーはこれ以降、ライカを目標にカメラを開発することをあきらめ、一眼レフの開発に本腰を入れるようになる。つまり、ライカが引導を渡したことがきっかけで、日本のカメラ業界は今日の発展をみるのである。

目を見張る機構の進歩

次に一眼レフ市場に参入したメーカーは、東京光学(現トプコン)である。同社は1932年(昭和7年)創立の光学メーカーで、戦前は主に光学兵器を製造。戦後になって民需産業に転換し、早い時期から普及型35mmカメラや二眼レフなどを手がけていた。一眼レフの研究にも果敢に取り組み、1957年(昭和32年)に第1号機のトプコンRが完成している。このカメラの最大の特徴はクイックリターンミラーを搭載したことである。この機構を世界ではじめて実現したカメラはアサヒフレックス2Bだが、特許関係の資料によると、東京光学の方が先に考案したことになっている。このほか自動絞りやTTL開放測光など、東京光学が最初に実現した新機構は数え切れない。

千代田光学精工(後のミノルタ、現コニカミノルタ)が一眼レフを発売したのは、1958年(昭和33年)である。同社は1927年(昭和2年)に日独写真機商店として創立。蛇腹式のニフカレッテというハンドカメラで、カメラメーカーとしてスタートを切っている。戦前は手に入りにくくなった羊皮の代わりにベークライトを用いたミノルタベストなどユニークな商品を開発。戦争中は主に光学兵器を製造し、光学ガラスの製造にも手を染めている。戦後はセミ判のスプリングカメラ、セミミノルタで再スタートを切り、35mmコンパクトカメラや二眼レフなど多彩なカメラを製造。1948年(昭和23年)からは、ライカ型レンジファインダー機のミノルタ35も発売している。ミノルタは一眼レフを発売する前年にライカM3の対抗機種としてミノルタスカイという試作機を完成させていたが、距離計連動式カメラの時代はもう終わったとの判断から発売を見送り、これに代わる新製品として一眼レフが選ばれたのだ。最初の製品は「ミノルタSR-2」。クイックリターンミラーを採用し、35mm一眼レフでは初のセルフタイマーも内蔵していた。

短命に終わったカメラたち

1958年(昭和33年)年にはクイックリターンミラーと自動絞りの両方を実現した画期的なカメラが登場する。自動絞りは、シャッターを切るとそれまで開放状態だったレンズの絞りが絞り込まれ、露光が終わると自動的に元に戻る機能である。自動絞りが実用化されるまで、一眼レフの絞りはシャッターを切るたびに手で絞りを操作する手動絞り、あるいは絞りが絞られるまでは自動だが、復元は手動で行う半自動絞りが常識だった。つまり常時、絞り開放の明るい状態でファインダーを見ることができなかったのである。

この問題を解決した最初のカメラは帝国光学(後のズノー光学)の製造した「ズノー」である。帝国光学は1930年(昭和5年)にレンズ研磨からはじまった光学メーカーで、大口径レンズを得意としていた。ズノーは東京の椿山荘で記者発表会を開くなど華々しいデビューを飾ったが、故障による返品が多く、実際には500台余りが製造されただけで終わってしまう。まさに幻のカメラである。なお同社は、主なレンズの供給先であった8mmメーカーのアルコ写真工業倒産の余波を受け、1961年(昭和36年)に倒産している。

キヤノン、ニコンの参入

いよいよキヤノンの登場である。キヤノンの前身である精機光学研究所は、1933年(昭和8年)にライカに匹敵する35mmカメラを国産化する目的で創立されたカメラ会社だ。戦前は日本光学(現ニコン)の全面的協力を得てハンザキヤノンを送り出している。戦後もレンジファインダー機にこだわり続け、他社がこの市場から次々に撤退するなか、最後までライカ型レンジファインダー機を作り続けたことで知られている。だが次の時代を見すえ、一眼レフの開発も怠りなく行われていたのだ。最初の製品は1959年(昭和34年)発売の「キヤノンフレックス」。専用露出計との連動機能を備えていることが特徴だった。

このキヤノンフレックスの発売から間もなく、今度は日本光学が「ニコンF」を引っさげて一眼レフ市場に参入する。日本光学は、三菱財閥の総帥、岩崎小彌太が1917年(大正6年)に設立した光学メーカーで、戦前は主に海軍のための光学兵器を製造。戦後は民需産業に転向し、1948年(昭和23年)からレンジファインダー式カメラの製造をはじめていた。日本光学もやはりミノルタやキヤノンと同様に、一眼レフに活路を見出そうとしていたのである。日本光学の参入により、後に“一眼5社”と呼ばれるペンタックス、ミノルタ、キヤノン、ニコン、オリンパスのうち4社の製品が出そろったのだ。

第1回カメラショーに19機種が出品

1959年(昭和34年)、感材だけでなくカメラメーカーとして日本でいちばん古い歴史を誇る小西六が、縦走り金属幕シャッターを採用した「コニカフレックス」を試作、東京で開かれた国際見本市に出品している。さらに栗林写真工業(後のペトリ)が低価格を売り物にした「ペトリペンタ」を発売。同社は木製三脚や暗箱つくりからはじまった老舗で、創業は1907年(明治40年)。戦後は主に二眼レフや35mmコンパクトカメラを製造していた。しかし、長引いた労使紛争と開発力不足のため1977年(昭和52年)に倒産している。このほか二眼レフのアイレスフレックスで知られるアイレス写真機製作所(1965年に倒産)が製造したレンズシャッター式一眼レフの「アイレスペンタ35」も1959年に登場している。

1960年(昭和35年)は第1回の日本カメラショー(現在のフォトエキスポ)が開催された年である。ショーには19機種もの一眼レフが登場。それまで一眼レフを発売していなかったヤシカ(現京セラ)、小西六、風邪薬のコルゲンコーワで有名な興和(1980年頃、カメラ部門から撤退)もはじめて一眼レフを出品した。日本写真機工業会の統計によれば、これ以降、一眼レフの出荷台数が一気に上昇する。

翌年、マミヤ光機が試作機発表だけに終わっていた「プリズマットNP」を発売。国産第1号機のアサヒフレックス誕生からちょうど10年で、ほぼ全社の製品が出そろったことになる。なお、オリンパス、リコーをはじめとする一眼レフ後発組が参入するのは、1960年代後半から70年代にかけてである。

1952年(昭和27年)春、100台の製品が完成、旭光学の一眼レフという意味で「アサヒフレックス」と名付けられた。(写真左)発売されたアサヒフレックス1型は、国産初の35mm一眼レフとして注目を浴びたが、広く普及させるうえで重大な問題点を抱えていた。それは現在の一眼レフで常識になっているクイックリターンミラーをまだ実現していなかったことだ。

1954年(昭和29年)、アサヒフレックス2B型が登場する。このカメラの最大の特徴はクイックリターンミラーを採用したことである。シャッターを切るとスプリングの力でミラーが一気に上昇し、露光が終わると瞬時に戻るその機能は、それまでの一眼レフの欠点であったファインダーの“ブラックアウト”を克服、カメラ業界に革命をもたらした。アサヒフレックス2B型のファインダーはまだウエストレベル式だったが、1957年(昭和32年)、ついにペンタプリズムを採用したアサヒペンタックスが登場。クイックリターンミラーとペンタプリズムという2つの技術の合体により、これ以降の一眼レフは飛躍的な発展を遂げることになる。

旭光学に次いで35mm一眼レフ開発に名乗りを上げたのは、中判カメラで有名なマミヤ光機(現マミヤ・オーピー)である。マミヤ光機は写真家兼発明家の間宮精一が1940年(昭和15年)に起こしたカメラ会社で、戦前からマミヤシックスなどのスプリングカメラを製造。戦後もいち早く復興を果たし、16mmフィルムを使用するミニチュアカメラ、35mmコンパクトカメラ、二眼レフなどで成功を収めていた。マミヤ光機は、アサヒフレックスが誕生した1952年(昭和27年)、プリズムフレックスという試作品を発表。このカメラは1961年(昭和36年)にマミヤプリズマットNPという名前で製品化されている。

1954年(昭和29年)には、オリオン精機産業(後のミランダカメラ)が試作機のフェニックスを発表。翌年、「ミランダT」として製品化され、日本初のペンタプリズムを採用した一眼レフになった。ミランダは1947年(昭和22年)に新聞社で使われる機材の修理、改造を目的に設立され、1950年(昭和25年)からは接写用など35mmカメラ用アクセサリーを製造していたが、これらの事業が一眼レフの開発につながったのだ。同社は1959年(昭和34年)にリコーと技術提携を結ぶが、激化する開発競争に破れ、1976年(昭和51年)に倒産している。

このほか1954年(昭和29年)から翌年にかけて、常磐精機が発売したレンズシャッター式一眼レフのファーストフレックス35、試作品で終わった荒江光学のアルテアなどが登場している。

1954年(昭和29年)といえば、日本のカメラ業界が大転換を迫られた年でもある。フォトキナでライカM3がデビュー。あまりの完成度の高さに、ライカ型カメラを製造していた日本の多くのカメラメーカーはこれ以降、ライカを目標にカメラを開発することをあきらめ、一眼レフの開発に本腰を入れるようになる。つまり、ライカが引導を渡したことがきっかけで、日本のカメラ業界は今日の発展をみるのである。

目を見張る機構の進歩

次に一眼レフ市場に参入したメーカーは、東京光学(現トプコン)である。同社は1932年(昭和7年)創立の光学メーカーで、戦前は主に光学兵器を製造。戦後になって民需産業に転換し、早い時期から普及型35mmカメラや二眼レフなどを手がけていた。一眼レフの研究にも果敢に取り組み、1957年(昭和32年)に第1号機のトプコンRが完成している。このカメラの最大の特徴はクイックリターンミラーを搭載したことである。この機構を世界ではじめて実現したカメラはアサヒフレックス2Bだが、特許関係の資料によると、東京光学の方が先に考案したことになっている。このほか自動絞りやTTL開放測光など、東京光学が最初に実現した新機構は数え切れない。

千代田光学精工(後のミノルタ、現コニカミノルタ)が一眼レフを発売したのは、1958年(昭和33年)である。同社は1927年(昭和2年)に日独写真機商店として創立。蛇腹式のニフカレッテというハンドカメラで、カメラメーカーとしてスタートを切っている。戦前は手に入りにくくなった羊皮の代わりにベークライトを用いたミノルタベストなどユニークな商品を開発。戦争中は主に光学兵器を製造し、光学ガラスの製造にも手を染めている。戦後はセミ判のスプリングカメラ、セミミノルタで再スタートを切り、35mmコンパクトカメラや二眼レフなど多彩なカメラを製造。1948年(昭和23年)からは、ライカ型レンジファインダー機のミノルタ35も発売している。ミノルタは一眼レフを発売する前年にライカM3の対抗機種としてミノルタスカイという試作機を完成させていたが、距離計連動式カメラの時代はもう終わったとの判断から発売を見送り、これに代わる新製品として一眼レフが選ばれたのだ。最初の製品は「ミノルタSR-2」。クイックリターンミラーを採用し、35mm一眼レフでは初のセルフタイマーも内蔵していた。

短命に終わったカメラたち

1958年(昭和33年)年にはクイックリターンミラーと自動絞りの両方を実現した画期的なカメラが登場する。自動絞りは、シャッターを切るとそれまで開放状態だったレンズの絞りが絞り込まれ、露光が終わると自動的に元に戻る機能である。自動絞りが実用化されるまで、一眼レフの絞りはシャッターを切るたびに手で絞りを操作する手動絞り、あるいは絞りが絞られるまでは自動だが、復元は手動で行う半自動絞りが常識だった。つまり常時、絞り開放の明るい状態でファインダーを見ることができなかったのである。

この問題を解決した最初のカメラは帝国光学(後のズノー光学)の製造した「ズノー」である。帝国光学は1930年(昭和5年)にレンズ研磨からはじまった光学メーカーで、大口径レンズを得意としていた。ズノーは東京の椿山荘で記者発表会を開くなど華々しいデビューを飾ったが、故障による返品が多く、実際には500台余りが製造されただけで終わってしまう。まさに幻のカメラである。なお同社は、主なレンズの供給先であった8mmメーカーのアルコ写真工業倒産の余波を受け、1961年(昭和36年)に倒産している。

キヤノン、ニコンの参入

いよいよキヤノンの登場である。キヤノンの前身である精機光学研究所は、1933年(昭和8年)にライカに匹敵する35mmカメラを国産化する目的で創立されたカメラ会社だ。戦前は日本光学(現ニコン)の全面的協力を得てハンザキヤノンを送り出している。戦後もレンジファインダー機にこだわり続け、他社がこの市場から次々に撤退するなか、最後までライカ型レンジファインダー機を作り続けたことで知られている。だが次の時代を見すえ、一眼レフの開発も怠りなく行われていたのだ。最初の製品は1959年(昭和34年)発売の「キヤノンフレックス」。専用露出計との連動機能を備えていることが特徴だった。

このキヤノンフレックスの発売から間もなく、今度は日本光学が「ニコンF」を引っさげて一眼レフ市場に参入する。日本光学は、三菱財閥の総帥、岩崎小彌太が1917年(大正6年)に設立した光学メーカーで、戦前は主に海軍のための光学兵器を製造。戦後は民需産業に転向し、1948年(昭和23年)からレンジファインダー式カメラの製造をはじめていた。日本光学もやはりミノルタやキヤノンと同様に、一眼レフに活路を見出そうとしていたのである。日本光学の参入により、後に“一眼5社”と呼ばれるペンタックス、ミノルタ、キヤノン、ニコン、オリンパスのうち4社の製品が出そろったのだ。

第1回カメラショーに19機種が出品

1959年(昭和34年)、感材だけでなくカメラメーカーとして日本でいちばん古い歴史を誇る小西六が、縦走り金属幕シャッターを採用した「コニカフレックス」を試作、東京で開かれた国際見本市に出品している。さらに栗林写真工業(後のペトリ)が低価格を売り物にした「ペトリペンタ」を発売。同社は木製三脚や暗箱つくりからはじまった老舗で、創業は1907年(明治40年)。戦後は主に二眼レフや35mmコンパクトカメラを製造していた。しかし、長引いた労使紛争と開発力不足のため1977年(昭和52年)に倒産している。このほか二眼レフのアイレスフレックスで知られるアイレス写真機製作所(1965年に倒産)が製造したレンズシャッター式一眼レフの「アイレスペンタ35」も1959年に登場している。

1960年(昭和35年)は第1回の日本カメラショー(現在のフォトエキスポ)が開催された年である。ショーには19機種もの一眼レフが登場。それまで一眼レフを発売していなかったヤシカ(現京セラ)、小西六、風邪薬のコルゲンコーワで有名な興和(1980年頃、カメラ部門から撤退)もはじめて一眼レフを出品した。日本写真機工業会の統計によれば、これ以降、一眼レフの出荷台数が一気に上昇する。

翌年、マミヤ光機が試作機発表だけに終わっていた「プリズマットNP」を発売。国産第1号機のアサヒフレックス誕生からちょうど10年で、ほぼ全社の製品が出そろったことになる。なお、オリンパス、リコーをはじめとする一眼レフ後発組が参入するのは、1960年代後半から70年代にかけてである。

(カメラマン Web 国産一眼レフカメラ 50年の記録引用)

- 十 章 カメラはフィルムからデジタルへ

世界初のデジタルカメラを発明したのは1975年12月、イーストマン・コダックの開発担当者スティーブ・サッソンで、画像サイズは100×100の10000ピクセル、カメラの下方に備えられているデジタルメモリーカードに記録し、カセットテープに保存するという形態でした。1980年代にかけてアナログ記録を行う「電子スチルカメラ」という製品が、デジタルカメラの前身として登場しました。1988年、富士写真フイルムから初の一般向けデジタルカメラ「FUJIX DS-1P」が発表されましたが、発売には至らず、最初に発売されたのは1990年、Dycam社が開発した「Dycam Model 1」という機種で、モノクロ9万画素で32枚記録ができ、定価は995ドルでした。 1995年、カシオ計算機から発売された「QV-10」は、(写真左)当時ブームとなったWindows95への画像の取り込み機能や、本体定価65,000円という価格を実現したこともあり、一般家庭にデジタルカメラが普及していくきっかけとなりました。QV-10が発売された2カ月後には、リコーから動画記録機能が搭載されたDC-1が発売され、デジタルカメラが動画機能を持つ最初の例となりました。

2000年頃からは各光学、電気機器メーカーが一般向けデジタルカメラ事業に参入し、高画素数化や小型化、製品の低価格化への競争が激しくなり、従来のフィルムカメラからデジタルカメラへの本格的なシェアの移動が行われました。

2012年1月にコダックが日本の会社更生法に当たる法律の適用を申請しました。

同社は、世界の写真フィルム産業のリーダー企業であり、しばらく前まで高収益の超優良企業でした。

写真フィルムはかつて世界で4社しか製造できなかった商品です。アメリカのコダック、ドイツのアグファ、日本の富士フイルム、コニカの4社の寡占市場でした。しかし、デジタル写真技術の進歩で、銀塩式の写真フィルムの需要は縮退してしまったのです。

写真フィルムメーカーのコダック社が世界初のデジタルカメラを発明した事が、フィルム事業を衰退させてしまうという皮肉な結果なったのです。

現在、一般家庭のみならず、報道やプロカメラマンの間でも高性能化やカメラ本体の低価格化、ネットワークを経由する利便性やコストの面で、デジタル式カメラが中心となりつつあります。

このデジタルカメラの分野でも日本のメーカーは世界のトップを走っています。

1995年、カシオ計算機から発売された「QV-10」は、(写真左)当時ブームとなったWindows95への画像の取り込み機能や、本体定価65,000円という価格を実現したこともあり、一般家庭にデジタルカメラが普及していくきっかけとなりました。QV-10が発売された2カ月後には、リコーから動画記録機能が搭載されたDC-1が発売され、デジタルカメラが動画機能を持つ最初の例となりました。

2000年頃からは各光学、電気機器メーカーが一般向けデジタルカメラ事業に参入し、高画素数化や小型化、製品の低価格化への競争が激しくなり、従来のフィルムカメラからデジタルカメラへの本格的なシェアの移動が行われました。

2012年1月にコダックが日本の会社更生法に当たる法律の適用を申請しました。

同社は、世界の写真フィルム産業のリーダー企業であり、しばらく前まで高収益の超優良企業でした。

写真フィルムはかつて世界で4社しか製造できなかった商品です。アメリカのコダック、ドイツのアグファ、日本の富士フイルム、コニカの4社の寡占市場でした。しかし、デジタル写真技術の進歩で、銀塩式の写真フィルムの需要は縮退してしまったのです。

写真フィルムメーカーのコダック社が世界初のデジタルカメラを発明した事が、フィルム事業を衰退させてしまうという皮肉な結果なったのです。

現在、一般家庭のみならず、報道やプロカメラマンの間でも高性能化やカメラ本体の低価格化、ネットワークを経由する利便性やコストの面で、デジタル式カメラが中心となりつつあります。

このデジタルカメラの分野でも日本のメーカーは世界のトップを走っています。

終

日本のカメラの歴史